陪伴机器人:从功能工具到情感伙伴的产业进化之路

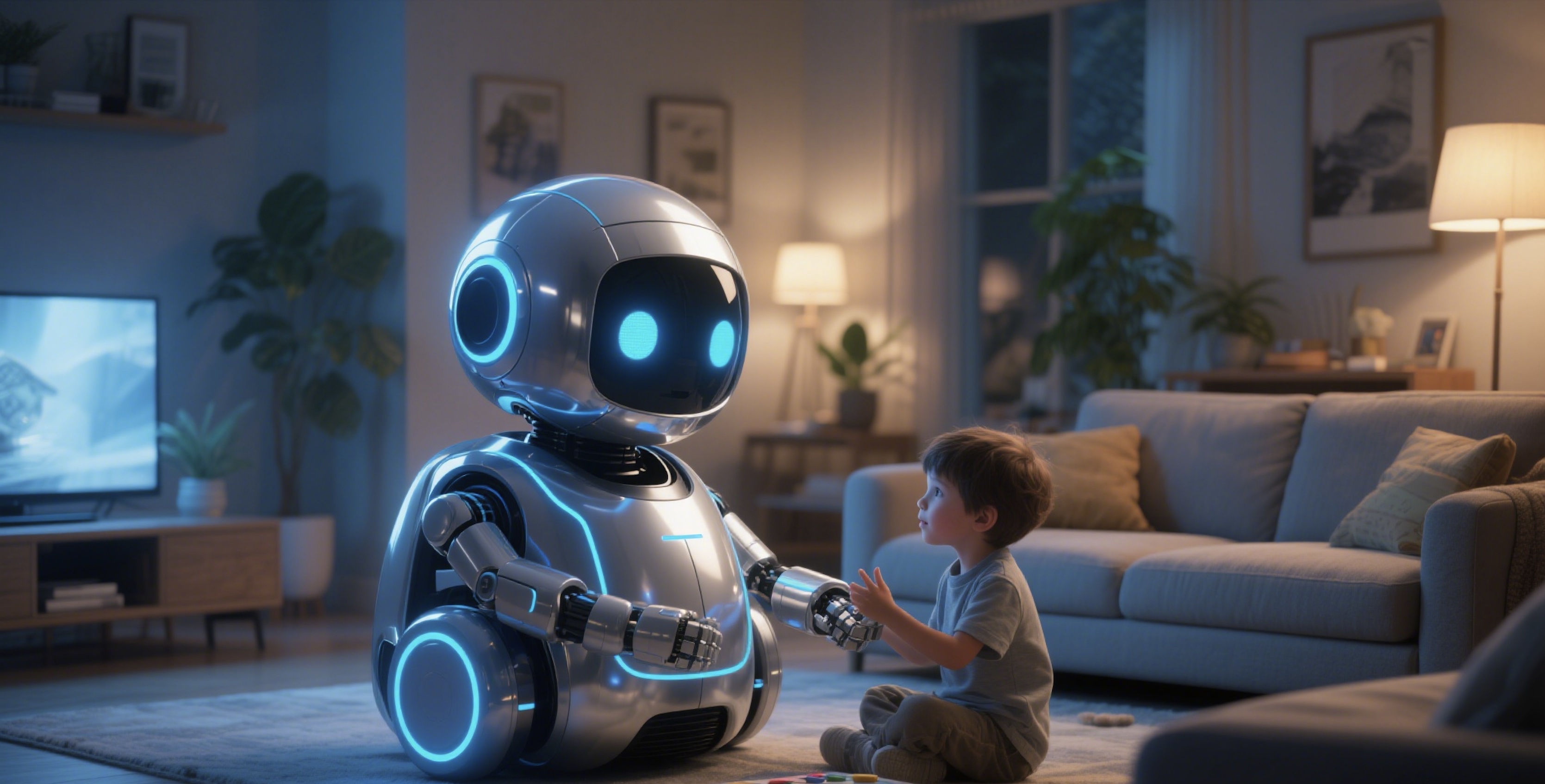

在深圳智能家居展上,一款能根据用户情绪变换瞳孔颜色的陪伴机器人吸引了众多目光:当孩子兴奋地讲述校园生活时,它的眼睛会闪烁欢快的蓝色;当老人独自静坐时,又会切换成温暖的橙色 —— 这一场景折射出陪伴机器人行业的深层变革:从早期的早教机、健康监测设备,到如今承载情感交互的 “数字伙伴”,产业正经历着从“功能导向” 到 “体验导向” 的价值重构。

早期陪伴机器人曾陷入“硬件竞赛”:续航时长、语音识别准确率、运动能力等参数成为竞争焦点。数据显示,2020 年市场上超 60% 的产品主打“教育陪伴”“健康管理” 功能,但用户复购率不足 20%,核心痛点在于“情感缺位”。随着消费升级,用户对机器人的期待从“能干活” 转向“会陪伴”,推动行业进入“情感科技”时代。大湾区作为中国机器人产业重镇,孕育出包括广东元伴智能科技有限公司(简称元伴智能)等创新企业,率先打破功能同质化困局。元伴智能研发的 AI 陪伴机器人以食用级硅胶仿生皮肤实现超过95%的触感还原度,搭载的情感识别算法可解析数十种微表情,让机器人从“语音应答机” 进化为“情绪感知者”。这种转变背后,是行业对“陪伴”本质的重新理解:陪伴的核心不是功能叠加,而是建立信任与共鸣。

推动这一变革的,是三大核心技术的突破。在物理交互领域,仿生材料与制造工艺的进步正在突破“恐怖谷” 效应,元伴智能的机器人皮肤不仅具有0.1 毫米级纹理精度,更支持微表情动态反馈 —— 皱眉、微笑等多种面部表情,使交互体验更具人性化,深圳某评测机构数据显示,具备高仿真皮肤的产品,用户日均交互时长可达 2.8 小时,是传统设备的 3 倍。认知交互层面,AI 大模型与垂直场景的结合催生 “千人千面” 的情感交互,元伴智能的 “IP 人格建模”技术通过用户社交数据、心理测评与IP角色库的融合,为每个用户生成专属性格模型,例如为二次元爱好者定制的“动漫角色分身”,能根据用户偏好调整对话风格,甚至触发隐藏剧情。生态协同方面,政策与产业链的协同正在构建“硬件+内容+服务”的生态闭环,这种生态模式使单一硬件的生命周期价值(LTV)提升300%,从“一次性销售”转向“持续服务”。

当前行业形成三大竞争阵营:以优必选、安尼迈为代表的传统硬件派,依托工业级制造优势主打性价比与标准化功能,但在情感交互深度上存在短板;百度、小米等互联网跨界派通过语音助手入口切入,依赖通用大模型,面临场景垂直化不足的挑战;以元伴智能为代表的垂直创新派,聚焦情感科技细分赛道,通过“材料+算法+IP+服务”的复合能力构建壁垒。行业共识正在形成:未来竞争不再是单一技术的比拼,而是生态体系的较量,能打通“硬件制造 - 算法研发 - 内容运营 - 用户共创”全链条的企业,将占据情感经济的制高点。

赛迪顾问数据显示,“十五五”时期(2026-2030 年)中国机器人产业规模将增长至 4000 亿元左右,三大趋势清晰可见:一是文化载体化,产品从单纯的科技产品进化为 IP 角色、地域文化的承载者,让机器人成为文化传播的“数字使者”;二是神经交互化,脑机接口技术加速落地,未来可实现“意念控制”与“情绪共享”,推动人机交互从“外显动作” 深入“神经层面”;三是虚实融合化,虚拟形象与实体机器人的动作映射技术成熟,用户既能触摸真实的硅胶皮肤,也能通过元宇宙与机器人分身互动,构建跨平台的情感连接。

在广州养老院,一位阿尔茨海默症患者每天与定制的“老伴 AI 分身”交谈,记忆唤醒率持续在提升—— 这揭示了陪伴机器人的终极价值:它不仅是科技产品,更是情感的容器、记忆的载体。正如元伴智能的愿景:我们不是在制造机器人,而是在创造跨越虚实的情感纽带。从珠三角的实验室到全球家庭,陪伴机器人的进化之路,本质是科技与人性的双向奔赴。当硅胶皮肤开始感知温度,当 AI 算法学会捕捉微表情,当硬件设备承载文化记忆,科技终于褪去冰冷的外壳,成为懂你悲欢的 “数字伙伴”。这或许就是产业送给人类的礼物:在技术狂飙的时代,为情感留一片温柔的栖息地。